映画『野生の島のロズ』感想レビュー|涙が止まらなかった理由

こんにちは、IRISEE22です。昨年、映画館の予告編でなんとなく目にした『野生の島のロズ』。そのときは子ども向けかと思っていました。

ところが今年(2025年)、『ヒックとドラゴン』を観直したことをきっかけにこの作品を知り、アマゾンプライムで鑑賞。気づけば涙が止まりませんでした。

なぜここまで心が動いたのか。それは「生きる意味」「愛すること」「自然とのつながり」という普遍的な問いが描かれていたからだと思います。

あらすじ

主人公は最新型ロボット「ロズ」。無人島に漂着し、孤独の中で偶然出会った雛鳥「キラリ」を育てることになります。

母性や愛情はプログラムにはなく、責任感や出会いの中で芽生えていく。やがて動物たちと助け合い、共同体を築きながら成長していきます。

感動した理由

- 偶然から生まれる愛情

母性は最初から備わっていたのではなく、偶然の出来事から生まれた。その自然な変化に胸を打たれました。 - 支え合う力

弱肉強食の世界が「協力」に変わる姿に、動物とロボットが共に生きる力を見せてくれたと感じました。私たち人間も、一人ではなく支え合うことでこそ生きていけるのだと改めて気づかされます。 - 最も心に残ったシーン

なかでも強く胸を打たれたのは、成長したキラリが渡り鳥と共に飛び立つとき、ロズがそばで羽ばたきを助ける場面です。

カメラワーク、映像、そして音楽がひとつになって描き出すその瞬間は、親子の絆と巣立ちの切なさを鮮やかに映し出していました。

ロズの静かな支えと、キラリの勇気ある羽ばたき。その両方が重なり合ったシーンに、心から感動しました。

名作との共鳴

この映画を観ながら思い出したのは、宮崎駿監督『風の谷のナウシカ』のワンシーン。

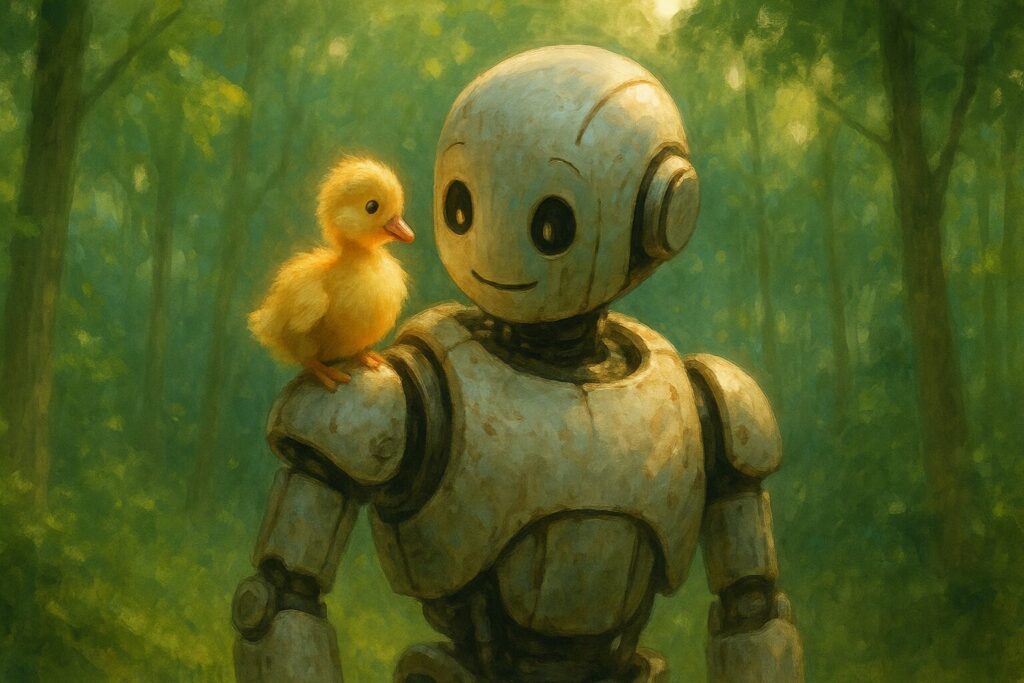

ナウシカの肩に小さな相棒・テトが寄り添う姿は、ロズの肩にちょこんと乗るキラリと重なります。立場も種も異なる存在が「家族」となり、互いに信頼し合うその構図は、観る人の心に深い温かさを呼び起こします。

同じく『天空の城ラピュタ』ではロボット兵が花を愛でる姿が描かれ、ディズニー作品『ベイマックス』ではロボットが人を守る優しさを見せます。

いずれも「人ならざる存在が人間以上にやさしさを示す」物語であり、『野生の島のロズ』もその流れを受け継いでいるのかなと感じました。

私は自然に、このような内容の作品に子供の頃から心が惹かれます♪

映像の美しさ

特に印象的だったのはキラリが飛ぶ訓練のシーン。羽ばたきを繰り返す姿に胸が熱くなり、「なぜ映画館で観なかったのか」と後悔したほどです。

夕日や森の描写は息をのむほどリアルで、映像から命の鼓動が伝わってくるようでした。 ぜひここで公式予告編をご覧ください。映像の美しさと臨場感が、言葉以上に伝わるはずです。

製作陣と評価(履歴)

- 監督:クリス・サンダース(『リロ&スティッチ』『ヒックとドラゴン』)

- 制作:ドリームワークス・アニメーション

- 原作:ピーター・ブラウン著『野生のロボット』

- 受賞歴:第52回アニー賞で最多9部門受賞

- ノミネート:第97回アカデミー賞 長編アニメーション賞ほか3部門

まとめ

『野生の島のロズ』は、一見子ども向けの冒険映画に見えて、実は「生きること」「愛すること」を静かに問いかけてくれる作品でした。

涙があふれたのは、私にとって大切な何かを思い出させてくれたからです。観終わったあと、胸にぽっと温かい光が残りました。

この映画は、観る人それぞれに小さな気づきを残してくれます。もし機会があれば、ぜひご自身の目で確かめてみてくださいね。

――さて、今回のアイキャッチ画像は著作権に配慮して、私がAIと一緒にイメージを膨らませて作成したオリジナルです。映画を観たことで、プロンプトの出し方や表現の選び方にも変化が生まれました。単に「便利だから使う」だけでなく、どう向き合うかで得られるものが変わると感じています。

これからの時代はますますAIと深く関わっていくでしょう。ロズと動物たちのように、AIをただの道具として見るのではなく、対話を重ねながら共に歩んでいく選択をするのか――そんなことを改めて考えさせられました。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

ロズとキラリの物語をもっと楽しみたい方へ